Depuis bientôt trente ans l’essor conjoint d’une archéologie du bâti et des sols a considérablement apporté à la connaissance de l’habitat civil médiéval. Les enquêtes menées au sein du tissu des agglomérations découvrent un nombre jusqu’alors insoupçonné d’immeubles subsistant en élévation; les fouilles complètent l’élaboration de ce corpus renouvelé, notamment en mettant au jour des traces révélatrices de formes d’habitats dont les modes de construction n’ont pas favorisé la conservation. L’analyse de l’abondante documentation désormais réunie débouche ainsi sur une profonde reconsidération de l’architecture de la maison urbaine des siècles du bas Moyen Âge. L’étude a si bien progressé qu’au-delà de l’approche de la morphologie de la bâtisse, apparaît maintenant la volonté d’aborder la manière dont elle était habitée; ou, plus précisément, de tenter de mieux cerner les relations entre celle-ci qui, depuis longtemps, se trouve déjà largement documentée par les travaux des historiens de la vie privée, et la réalité du cadre matériel que révèle l’étude archéologique de la maison. Au travers de la question du stockage domestique des denrées, nous tenterons ainsi, dans le contexte de l’étude de l’habitat des agglomérations du Sud-Ouest, d’intégrer la voie de cette problématique. Mais, précisons-le, animés pour l’instant par la simple ambition de contribuer au développement de celle-ci pour guider les investigations à venir, plutôt que de la prétention d’apporter des réponses aux questions qu’elle soulève.

Table of Contents

Les grains du pain quotidien

Dans l’habitat des villes médiévales du Sud-Ouest, comme ailleurs, les grains paraissent avoir toujours été l’un des produits le plus communément stockés.

Les inventaires dressés par les notaires l’attestent et les règlements urbains octroyant aux autorités des droits de perquisition en cas de disette ou de cherté laissent entendre qu’il était habituel que des réserves en soient constituées chez les particuliers (1). Ce que confirme l’archéologie, dès lors que les conditions permirent la conservation des traces de celles-ci.

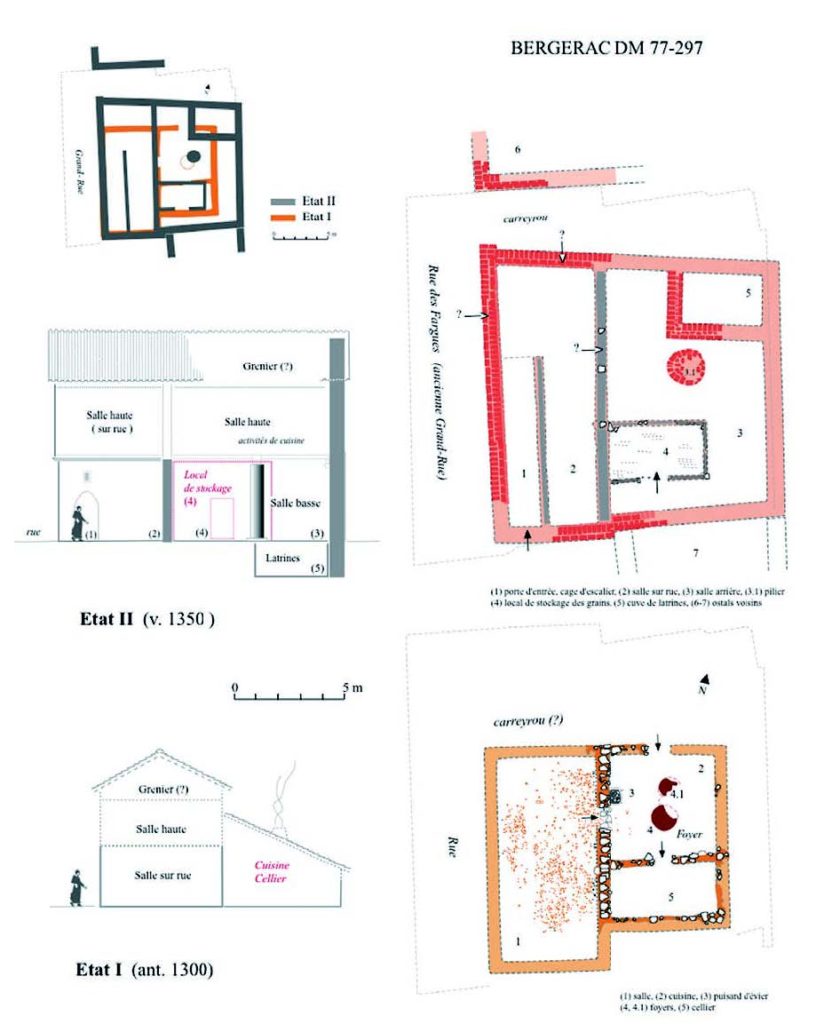

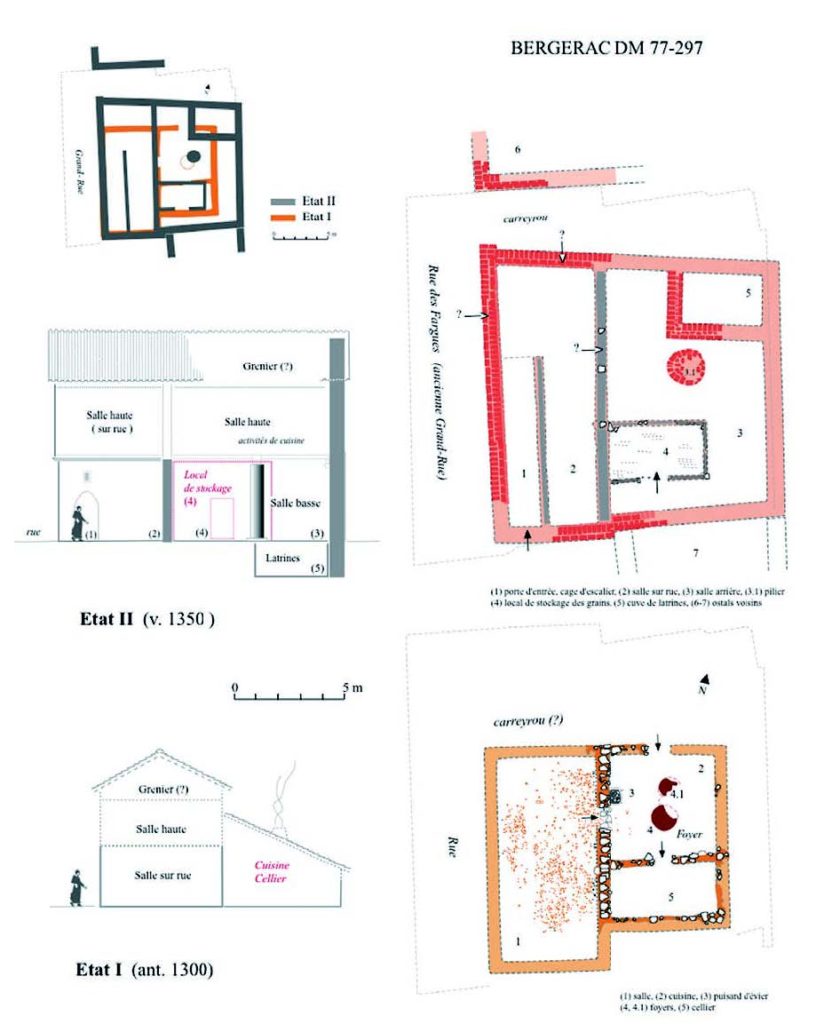

C’est le cas à Bergerac au sein de deux ostals de la Gran Carriera détruits par incendie vers les années 1350- 1400. Ici, dans des habitations occupées par des familles probablement aisées, si l’on se réfère à leur situation en rive de l’artère principale de la ville, se distinguent des stocks semble-t-il relativement importants. Ce qui ne saurait surprendre, dans le contexte de cette ville moyenne où, malgré les pestoressas (2) qui y tenaient boutiques,

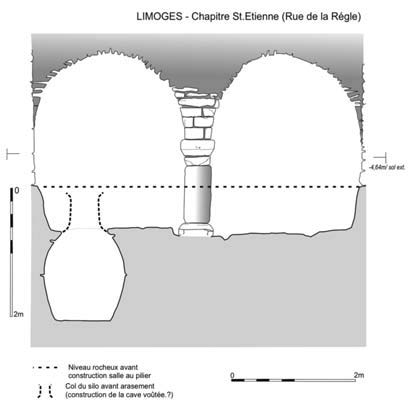

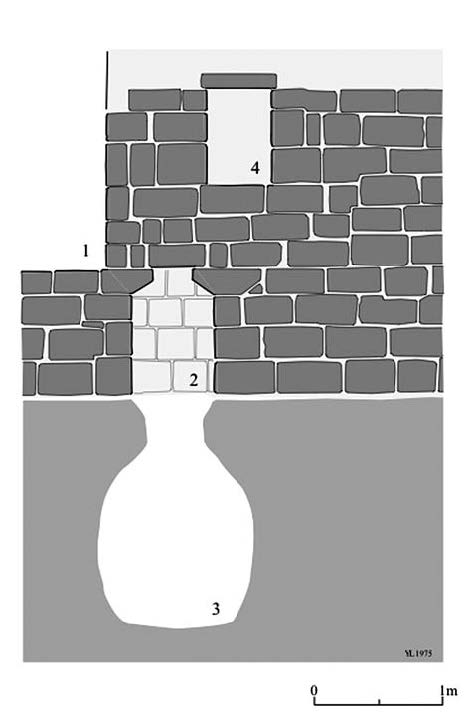

FIG. 1. BERGERAC, LAGRAULET (DORDOGNE), XIe-XIIe SIÈCLES. FOUR DOMESTIQUE aménagé dans un substrat limoneux.

Fouille et cliché C. Ballarin, 2002, I.N.R.A.P.

beaucoup de ménages, si ce n’est le plus grand nombre, devaient tourner le pain chez eux, comme c’était le cas à Périgueux, ville voisine de taille comparable (3). Dans celle-ci, parmi les professions recensées vers 1366, celle de tamudeliera (4) laisse également supposer qu’il était possible d’y acheter le pain en paneterie, mais l’existence dans chaque quartier de fours d’usage commun – il y en avait au moins une vingtaine dans l’enceinte du Puy-Saint- Front (5) – témoigne de toute la place que tenait encore au XIVe siècle la pratique de la panification domestique dans cette agglomération de taille moyenne. Probablement loués à des fourniers auxquels les particuliers portaient à cuire, l’activité qui s’attachait à ces fours faisait d’eux, dans la ville, des repères topographiques majeurs. Ils pouvaient se trouver inclus dans la bâtisse des ostals qui les possédaient ou établis dans des constructions annexes autonomes (6). Mais, dans les deux cas, leur aménagement paraît avoir, semble-t-il, plus relevé d’un investissement de rapport que d’une démarche d’équipement habituelle de la maison. En ville ou dans les gros bourgs, celle-ci paraît, en effet, rarement en avoir été dotée, si l’on se réfère à ce que laisse entrevoir l’archéologie.

À Bergerac par exemple, la trace n’en a encore jamais été rencontrée malgré la multiplication des fouilles, mais il est vrai que dans cette localité la levée de banalités de four put concourir à enrayer durablement la construction chez les particuliers, en imposant dès l’origine l’usage du fournil seigneurial (7). Quelques ostals en étaient équipés toutefois au XVe siècle (8). Dans la proche banlieue de l’agglomération, les maisons paysannes dispersées des XIIe -XIIIe siècles en possédaient, en revanche, communément un ou plusieurs. Indépendamment de la cuisson du pain, ils servaient peut-être aussi à la dessiccation de certaines récoltes avant stockage, ce qui expliquerait que l’on en compte parfois plusieurs par unité d’habitat. L’existence de cet équipement n’est toutefois pas évidente à percevoir dès lors que les investigations ne peuvent s’étendre, celui-ci pouvant se tenir à une certaine distance des murs de la maison. Au sein des agglomérations, les remaniements dus à l’occupation purent ainsi en gommer souvent la trace. De plus, lorsque l’aménagement de cet équipement épousait le principe de l’excaver dans le sol, ce qui ne conférait alors qu’une faible pérennité à sa chambre – option fréquemment choisie jusqu’au XIIIe siècle en contexte de substrats meubles –, son emplacement autour de la maison évoluait, ne pouvant être que difficilement rétabli successivement au même endroit (fig. 1). Au sein des agglomérations, la réduction des espaces libres ne favorisait, par conséquent, pas ce mode d’aménagement peu onéreux, ni probablement en règle générale la crainte de l’incendie la multiplication du nombre des fours, qu’ils aient été excavés ou construits hors sol.

À Bordeaux, dans le contexte de cette grande ville, aux XIVe -XVe siècles six ou sept fois plus peuplée que Périgueux ou Bergerac, rares étaient les demeures qui en auraient été équipées. Sur un échantillon de 334 habitations bordelaises, Sandrine Lavaud n’en distingue que trois en possédant un (9). Là, cette situation pourrait avoir un lien avec un recul précoce de la pratique de la panification domestique qui, d’après Fabrice Mouthon, avait presque entièrement disparu autour de 1500 (10). Pour cette raison ou pour d’autres – effet de la division du travail dans les grandes agglomérations, crainte du feu générale ou contraintes seigneuriales dans les plus modestes, facilité par l’aisance du contrôle à laquelle ouvrait le regroupement de l’habitat – il semble donc que l’organisation urbaine ait eu comme incidence de faire disparaître le four de l’équipement privé habituel de la maison. Dès l’amorce du regroupement de l’habitat en hameau, on note que celui-ci tend du reste à devenir un équipement partagé (11).

Stocker en terre

Pour en revenir à la question du stockage, il en serait apparemment de même du silo excavé, structure archaïque vouée par excellence à la conservation des grains qui avoisinent presque toujours l’habitation rurale et son four.

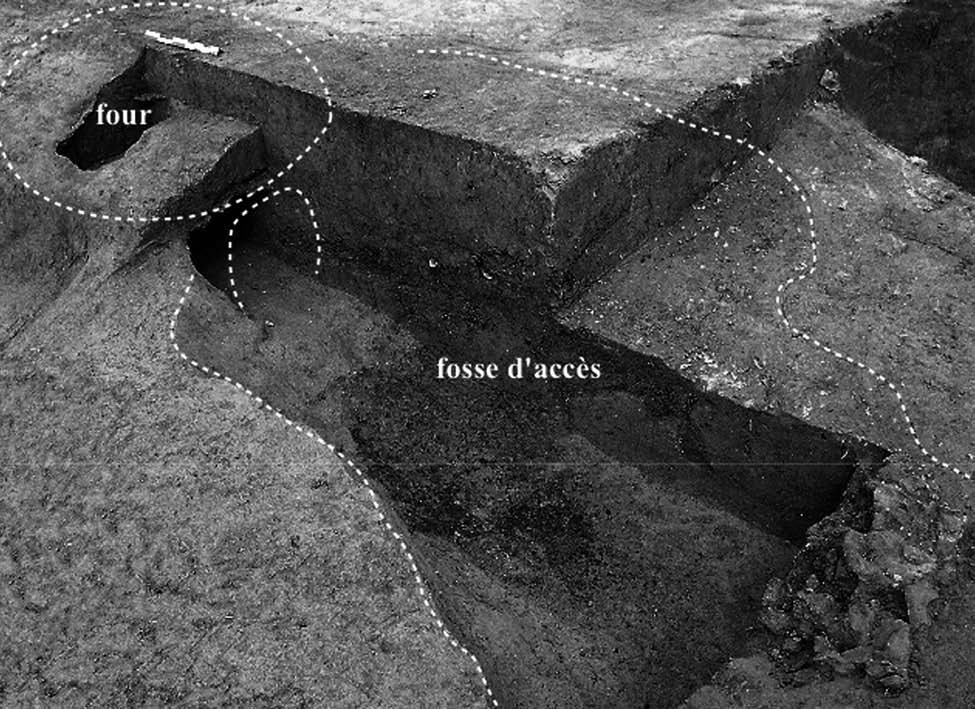

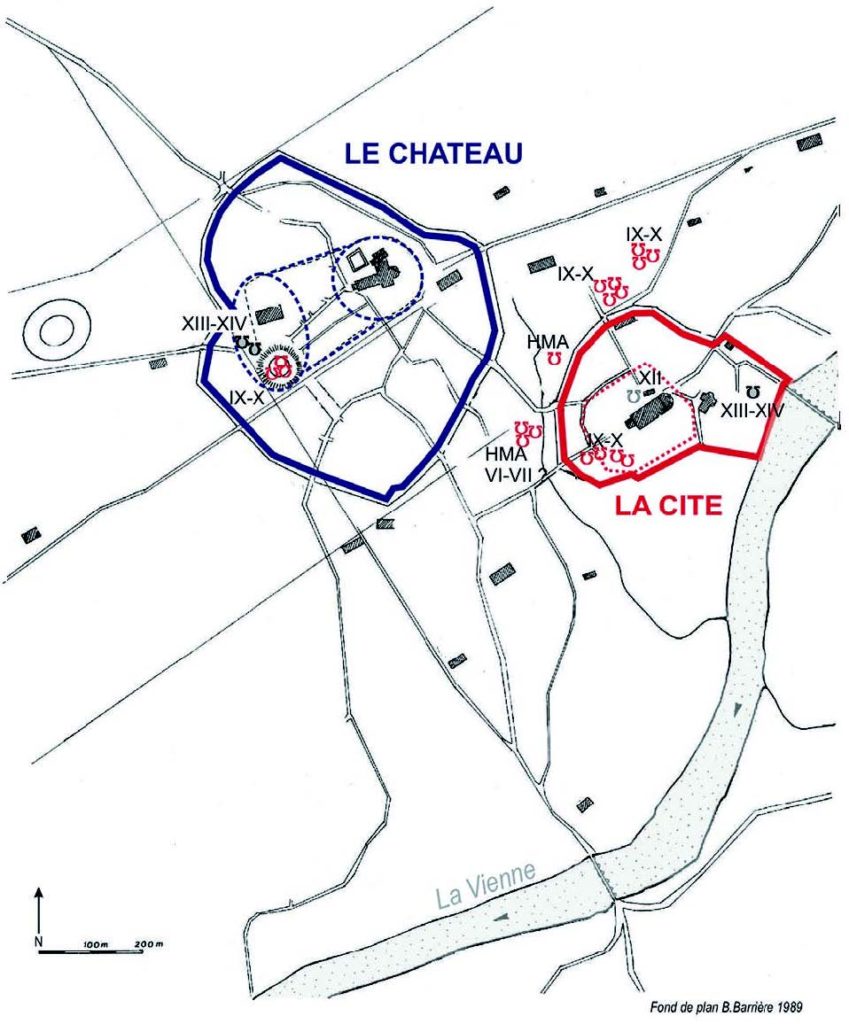

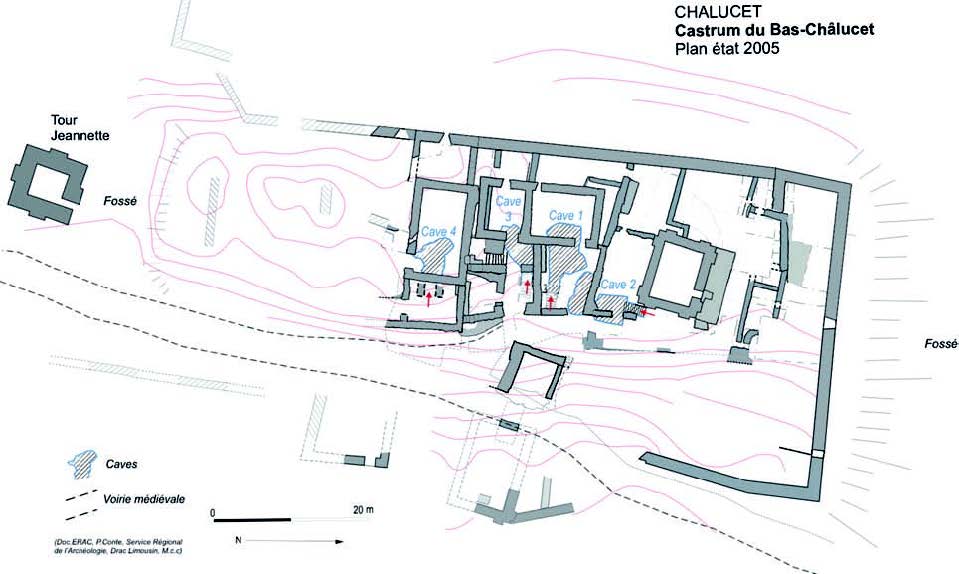

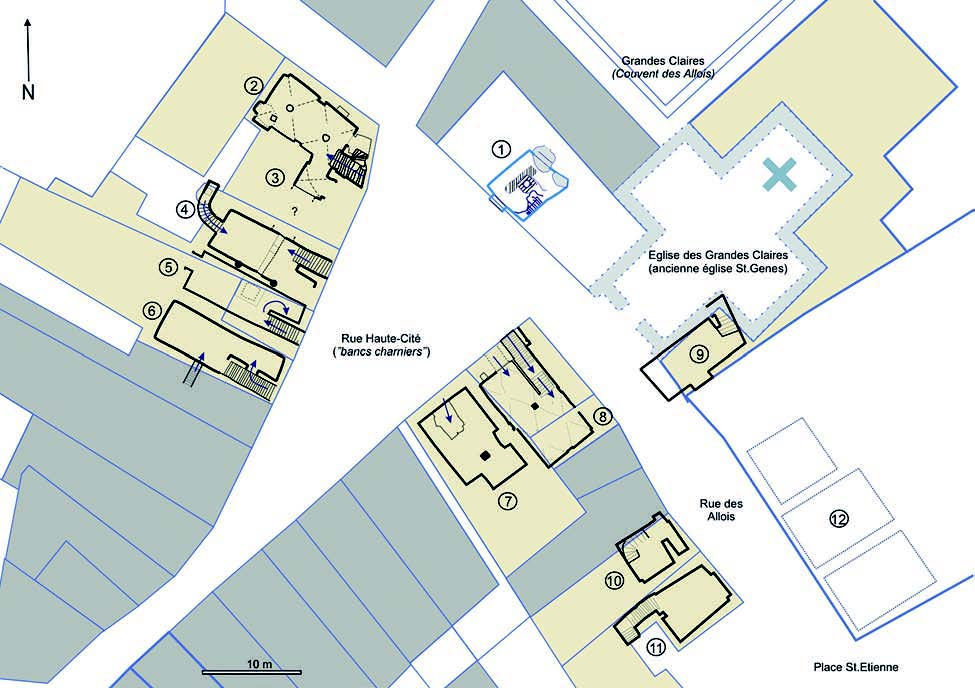

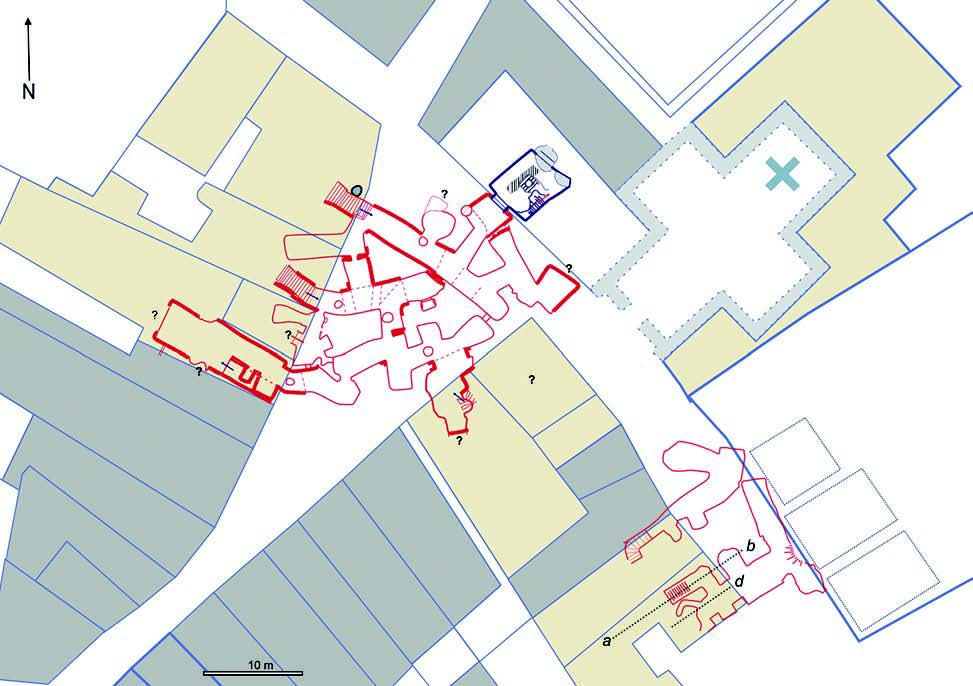

En effet, en l’état actuel des connaissances, cet aménagement n’apparaît ordinairement pas dans les horizons d’occupation des deux derniers siècles du bas Moyen Âge au sein des quartiers enserrés dans l’enceinte des très grandes villes ou des agglomérations profondément urbanisées. La ville bipolaire de Limoges semble toutefois faire exception. Il s’y distingue effectivement deux cas témoignant, aux XIIIe -XIVe siècles, de l’usage de structures identifiées comme étant des silos à l’intérieur des enceintes: l’un dans la cave d’une maison canoniale (12) de la cité épiscopale (fig. 2), l’autre sur les berges de l’étang entourant la motte vicomtale, où trois unités de stockage de ce type sont probablement associées à une maison (13) (fig. 3). Mais, même dans cette ville, ces deux cas restent pour l’instant

uniques pour le Moyen Âge final, alors que pour les périodes antérieures du haut Moyen Âge jusqu’aux Xe -XIe siècles apparaissent, souvent en périphérie de la Cité épiscopale, plusieurs concentrations de silos (fig. 4). Un constat presque similaire peut être effectué sur le site de l’agglomération du bas castrum de Châlucet (XIIIe -XVe siècles) où une seule fosse, identifiable comme silo, a été découverte sur une superficie d’environ 1 700 m2 ouverts à la fouille (14).

Il en est en revanche autrement dans beaucoup de petites agglomérations ainsi que dans l’espace des faubourgs et des banlieues rurales de grandes villes.

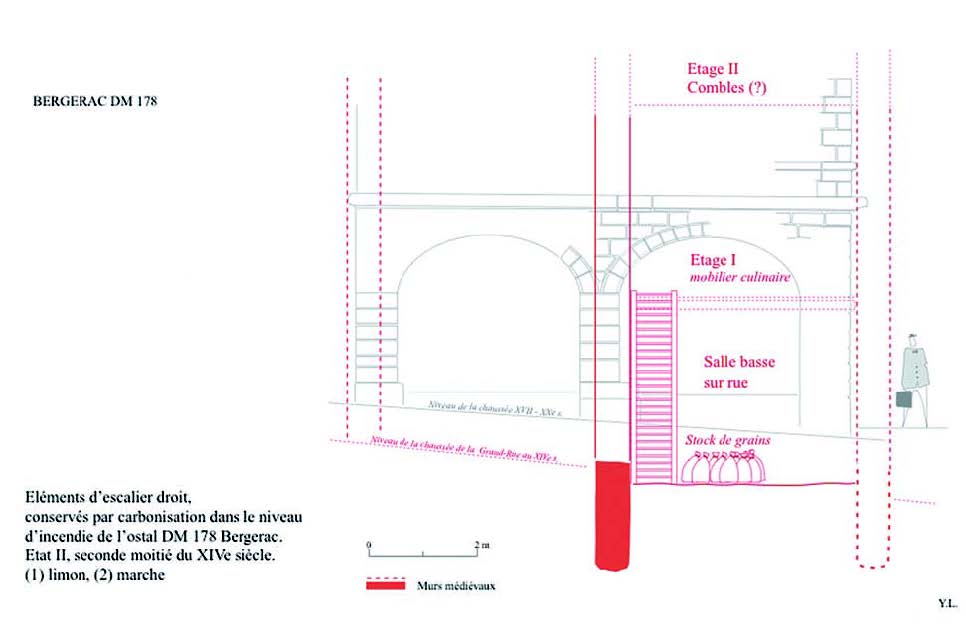

Tout près des murs de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, les paroissiens de Lormont recouraient au XIIe siècle au stockage en silo (15), de même que ceux des faubourgs de la grande métropole gasconne. Dans celui de Sainte-Croix, avant qu’une dernière extension de l’enceinte n’élève ce faubourg au rang de quartier pleinement urbain, le conditionnement souterrain resta utilisé pour le blé et les pois au moins jusqu’au milieu du XIIIe siècle (16). Dans les bourgs et les petites villes du Bordelais comme dans l’ensemble des pays de Gascogne, l’habitude de stocker en silo demeura souvent encore plus tardivement en usage. À Penne d’Agenais, dans la vallée du Lot, un bel exemple archéolo- gique en apporte, parmi d’autres, l’illustration à travers les dispositions architecturales prises pour intégrer des structures

FIG. 6. PENNE D’AGENAIS, RUE FERRACAP (LOT-ET-GARONNE). Niche

donnant accès au goulot d’un silo. Cliché Y. Laborie.

servant ce mode de stockage à l’intérieur d’une maison édifiée rue Ferracap, vers la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. Venue réoccuper une parcelle où existait un groupe de silos, lors de la construction de celle-ci, des niches murales furent aménagées au-dessus du goulot de deux d’entre eux pour conserver l’accès à leurs fosses, ici durablement réutilisables, car creusées dans la roche (fig. 5-6).

Si, de même qu’à l’intérieur de l’enceinte de Bordeaux, l’entreposage « in terra », en dorcs ou cros, ne paraît pas avoir été employé dans Toulouse intra muros (17), la pratique de ce mode de stockage resta également jusqu’au XVe siècle d’usage courant dans tout le pays toulousain, dans les campagnes bien sûr mais aussi dans les petites agglomérations. Les inventaires après décès attestent encore de sa pratique à Castelnaudary passé les années 1450 (18). En Limousin, le stockage en silo perdura également tardivement, de même qu’en Périgord. Mais, dans cette région, il paraît avoir été délaissé à Périgueux, agglomération au tissu extrêmement dense (19), ainsi qu’à Bergerac dès lors que s’affirma l’urbanisation.

En effet, durant toute la phase initiale de croissance de l’agglomération, du XIe siècle au milieu du XIIIe siècle et malgré qu’un substrat limoneux n’y favorisât pas particulièrement son emploi, celui-ci y fut utilisé tout autant dans l’habitat populaire qu’aristocratique ou monastique. Mais au-delà du milieu du XIIIe siècle, période qui vit se poursuivre et s’amplifier le développement de ce gros bourg castral au point de l’élever au rang de ville, la trace n’en est alors plus retrouvée. Dans cette agglomération moyenne qui demeura pourtant bien au-delà de l’époque médiévale toute pénétrée de ruralité, il semble ainsi que l’usage de stocker en silo excavé ait progressivement disparu dès lors que l’affirmation de l’urbanisation dépassa un certain stade, alors que, tout autour de son enceinte, dans le plat pays, celui-ci resta commun et vivace jusqu’à l’aube de l’Époque moderne.

Dans les contrées rurales du sud-ouest aquitain, des témoignages révèlent même sa persistance jusqu’à des dates encore plus tardives (20). Ce qui ne saurait surprendre en raison des garanties de conservation extrêmement sûres qu’offre ce mode de stockage, notamment pour la préservation des semences de l’année à venir. Toutefois d’une mise en œuvre à l’évidence moins aisée que celle de l’entreposage hors sol, en fûts, sacs, arches ou grenier, il n’est pas étonnant non plus que son usage soit précocement tombé en désuétude en milieu urbain, ou même qu’il n’y ait jamais été retenu, comme il semble que se soit le cas dans l’habitat des quartiers intra muros des villes déjà importantes à l’orée du Moyen Âge, telles Toulouse et Bordeaux.

D’une part la sécurité de l’enceinte annihilait l’intérêt de sa discrétion, le silo tenant par certains côtés de la cache, caractéristique qui explique entre autres l’attachement des ruraux à son emploi jusqu’à des dates tardives (21). D’autre part, privilégiant une conservation à long terme, il répondait mal aux besoins des foyers qui, par choix ou contraintes, achetaient le grain au marché par petites quantités au gré de leurs nécessités. Enfin, pour ceux qui restaient attachés à constituer des stocks et qui disposaient des moyens de le faire, en contexte de terrain meuble la courte pérennité des fosses-silos réclamait de disposer d’espace pour régulièrement en creuser de nouvelles, autour ou à l’intérieur de l’habitat. Et partout, pour en établir, fallait-il surtout pouvoir accéder à un substratum sain et homogène, ce qui rapidement devint rare dans les villes sous l’effet de la pression de l’occupation génératrice de bouleversement, d’humidification et de pollution du sous-sol par accumulation de remblais, percolations des eaux usées et absence de drainage maîtrisé.

À côté de l’évolution de la maison vers une organisation étagée, plus discrète mais néanmoins marquante, l’abandon du stockage en silo souterrain serait un témoignage des ruptures induites dans les usages domestiques dès lors qu’au sein d’une agglomération l’occupation atteignait une densité de niveau pleinement urbain (22).

Mais pas plus que le recul de la présence du four dans l’équipement de l’habitat des villes révélerait obligatoirement celui de la panification domestique, la disparition du silo exprimerait un recul des habitudes de constituer des réserves de grains. Tous les conseils de bon ménage prodigués par les contemporains du bas Moyen Âge disent qu’il fallait que la maison familiale en soit bien pourvue (23).

Stocker hors sol

Au stockage des farines, dont la conservation s’avère toujours délicate, ruraux et urbains préféraient privilégier celui des grains. D’autant qu’il était aisé, même en période troublée, d’aller en sécurité porter à moudre dans l’un des moulins que comptait chaque agglomération. Lorsque les inventaires évaluent méticuleusement les réserves, les proportions enregistrées tendent à le prouver : en 1493, chez les frères Delarc, bourgeois de la petite ville de Saint-Émilion, le notaire consigne la présence d’au moins 21 boisseaux de grains panifiables contre seulement 2 de farine (24). Par ailleurs, dans les villes moyennes, comme parfois dans les très grandes – Toulouse en donne l’exemple (25) –, à l’exception des plus pauvres, la majorité des habitants tenait des terres ou entretenait d’étroites relations avec les campagnes environnantes qui ouvraient à l’acquisition de parts de récoltes en nature. L’insécurité du plat-pays ou simplement les difficultés des déplacements poussaient à rapatrier celles-ci dans l’enceinte de la ville et « à faire grenier » dans ses maisons (26), au moins pour stocker ce qui reviendrait à l’autoconsommation et au réensemencement. Pour ceux qui ne disposaient pas de tels revenus mais qui avaient quelques moyens, l’incertitude de la récolte à venir et l’opportunité d’acheter au meilleur prix après une belle moisson conduisaient aussi, inévitablement, à la constitution de véritables stocks.

En se référant à l’estimation donnée par les historiens de la consommation des grains (2,5 hectolitres par an pour le pain d’une personne adulte) (27), dans l’ostal d’une famille réduite – un couple et deux ou trois enfants – la réserve de grains panifiables – si elle y était réunie pour une année – réclamait donc de loger la valeur d’environ 7 ou 8 sacs, soit un volume de moins d’un mètre cube dont la place se trouvait facilement, y compris dans les logements les plus exigus. Même dans le cas de foyers beaucoup plus larges, les quantités à entreposer pour garantir les besoins d’une ou de deux années ne formaient par conséquent jamais un volume considérable.

Relativement faible, l’encombrement du stock n’avait probablement pas ainsi d’incidence sur la localisation de la réserve de grain dans la maison quand elle était conservée hors silo. Tout au plus, selon les modes de conditionnement retenus, pouvaient influer sur sa situation – groupée ou dispersée car elle était aisément fractionnable – l’atmosphère des locaux plus ou moins propice à sa conservation, des facteurs de commodité d’accès et de surveillance et bien entendu, en fonction de l’agencement général et du nombre de pièces de l’habitation, les disponibilités d’espace.

Lorsque le stockage gardait une dimension domestique, le dépôt des grains pouvait donc occuper dans l’habitation les emplacements les plus divers.

La manière d’agir de qui voulait chaparder reflète notamment cela. Par exemple, un laboureur du Puy-Saint- Front surnommé Gâte-Vin précise dans sa confession que, parti pour voler du blé, une fois introduit dans la maison qu’il visite, c’est « dans toute celle-ci » et non en un endroit particulier qu’il mène sa coupable recherche (28). Les inventaires confirment en effet la disparité des lieux où pouvaient se situer la ou les réserves de grains.

Faire grenier dans les combles

Si l’ostal disposait d’un niveau sous combles, celui-ci pouvait être bien sûr mis à profit pour faire grenier « per son estor » mais également pour entreposer de grandes quantités, quand étaient poursuivies des perspectives de stockages spéculatifs. Fabrice Mouthon l’observe à Bordeaux lorsque les entrepôts (chays) ordinairement utilisés par les gros manieurs étaient à saturation. Fallait-il alors que le local ait une poutraison et un plancher suffisamment forts et en état. Il arrivait que ceux-ci cèdent sous le poids des grains. Déposés en sac ou en tas, les grains bénéficiaient là d’une atmosphère ventilée propice à leur conservation. Pour améliorer celle-ci, le plancher du grenier était parfois revêtu d’une couche de terre portant un carrelage ; disposition visant comme l’explique Olivier de Serres « à ce que par sa fraîcheur [le carrelage] corrige la chaleur du bois au profit du blé séjournant au- dessus » (29). L’étanchéité de la toiture toujours imparfaite exposait en revanche les grains à subir les dégâts que peut infliger, en quelques heures, l’apparition de gouttières un jour d’orage. Même si la précaution était prise de pailler la surface des piles, s’ajoutait à ce risque celui des déprédations dont pouvaient être la cause les oiseaux et les chats venant à s’introduire dans le grenier. De plus, les grains y restaient très exposés aux rongeurs et ne trouvaient là pas plus qu’ailleurs une situation les mettant hors d’atteinte de l’action terriblement destructrice des insectes, seul le stockage en silo souterrain donnant, dans ce domaine, de vraies garanties. Les données recueillies à Toulouse par Philippe Wolff donnent une idée des pertes que supportaient ainsi les réserves conditionnées en grenier : en 1430, dressant l’état de celles de son établissement, le prieur du Collège de Périgord constate cette année-là que du fait « des chenilles de papillons, vers et rats, ainsi qu’à l’ordinaire » 6 cartons de blé ont été perdus sur un total de 80 (30), proportion qui pouvait être fort préoccupante pour des foyers à l’économie en fragile équilibre.

Coffres et fûts à tenir blé

Le stockage en fût (31), coffre ou arche ne protégeait pas plus des larves d’insectes mais sans aucun doute mieux des rongeurs (32). Pour les réserves domestiques, la relative faiblesse des volumes à conditionner permettaient de l’envisager et il semble, au travers des inventaires, qu’il fut ainsi le plus couramment choisi, d’autant qu’il apportait une grande souplesse pour trouver à loger le stock en n’importe quel endroit de la maison. Il facilitait de fait son accès pour le surveiller et y puiser. Quand la maison possédait un niveau sous combles, ce qui était semble-t-il quasiment la règle en ville, la dévolution de l’espace de celui-ci au stockage domestique des grains était donc loin de s’imposer obligatoirement. De multiples mentions attestent de ce fait aussi bien dans de modestes ostals que dans de plus vastes.

À Saint-Émilion, en 1493, au mois d’octobre, c’est-à-dire à un moment de l’année où les réserves sont encore peu entamées, ce qui rend plus pertinent l’observation de leurs emplacements, chez Jehan Grimaud, bourgeois agriculteur d’aisance moyenne, au-dessus de l’unique salle et de la seule chambre qu’abritait l’ostal, le sollier n’était exploité, dans le domaine de l’entreposage des denrées, que pour les légumes secs, en l’occurrence des fèves en quantité d’une quinzaine de boisseaux. Pour les grains panifiables dont la maison était bien pourvue, l’appentis et le cellier (serey) attenants au corps principal de l’habitation lui avait été préféré. Dans l’appentis où se tenaient entre autres deux maies à pétrir, plusieurs tonneaux remplis de seigle avoisinaient des sacs de farine. Dans le cellier, des fûts renfermaient du froment et du méteil.

Au cœur du Puy-Saint-Front, à Périgueux, dans l’ostal d’architecture beaucoup plus urbaine d’un riche mercator épicier-mercier, le constat du notaire fait apparaître en septembre 1428 à peu près la même ten- dance (33). Au sein de cette habitation étagée d’une dizaine de pièces, les grains panifiables en réserve – ici uniquement du blé et dans une quantité qui suggère de simples perspectives domestiques – n’étaient également pas logés dans les solliers que comptait l’ostal, même si dans l’un d’eux une arche vide d’une contenance de 5 sexteria de blé sous-entend qu’il arrivait qu’une fraction puisse y être entreposée. C’est dans l’une des salles supérieures de la maison faisant office de souillarde qu’ils se trouvaient conditionnés dans quatre coffres (3 cistones, 1 archiam). Il devait aussi en être quelquefois stockés au rez-de-chaussée où le notaire consigne encore un coffre à blé supplémentaire d’une contenance de 6 mosdurieras.

Ces deux exemples pris parmi bien d’autres montrent qu’il n’y avait par conséquent pas d’automaticité d’emploi du sollier pour stocker les grains, ni obligation à réserver les combles de la maison à cet usage, tant que les quantités entreposées conservaient un caractère proprement domestique.

Dans les immeubles aux élévations intégralement conservées, que ceux-ci soient vastes ou non, les fenêtres, les latrines, les niches qu’il n’est pas rare de rencontrer au niveau des combles révèlent du reste que, parfois, la dévolution de l’espace sous toiture était nettement le logement des personnes plutôt que des réserves frumentaires ou autres.

Contrairement à l’idée inconsciemment imposée par l’image de la vie des habitats de bourgades des XVIIIe – XIXe siècles dans laquelle il est possible que l’on veuille trop vite retrouver la survivance de comportements imprudemment considérés comme quasiment immuables, l’usage de monter les grains au grenier n’était donc peut-être pas si courant dans l’habitat médiéval urbain des pays du Sud-Ouest. De même, au sein de celui-ci, rien ne prouve formellement que les combles fussent systématiquement privilégiés pour traiter les récoltes nécessitant d’être séchées, comme celles du chanvre et du lin que beaucoup produisait, ou encore d’oignons, de châtaignes, de pommes ou de noix que tous emmagasinaient en saison.

Dans des immeubles voués jusqu’au dernier étage au logement des hommes tels qu’en donnent l’exemple certains gros ostals bergeracois du plein XIVe siècle (34), les salles de rez-de-chaussée, ordinairement très hautes de plafond et rarement divisées de murs porteurs offraient des espaces potentiellement bien plus favorables pour trier, étaler et suspendre (35). Outre l’atmosphère aérée et l’aisance d’accessibilité que leur donnaient presque toujours d’importantes arcades percées côté rue, leur volume était suffisamment conséquent pour que différentes activités puissent cycliquement ou longuement y cohabiter.

À Cahors, Maurice Scellès observe comment une mezzanine, ou un niveau complet d’entresol, pouvait doubler la surface des salles basses et concourir ainsi à multiplier leur capacité à éventuellement servir de remise, sans condamner leur capacité à accueillir parallèlement le mouvement de toutes sortes d’activités (36).Au moment des foires, lorsque les marchands forains déballaient au long des rues (37), les salles basses des ostals étaient notamment communément louées pour servir de boutique. Ce qui tend à confirmer que celles-ci connaissaient sûrement la vocation polyfonctionnelle qu’incitent à leur attribuer leurs dispositions générales. Toutefois les modalités d’exploitation de leur espace – du partage de celui-ci entre activités de production, de commerce, de stockage – restent extrêmement floues, l’apport de l’analyse du bâti des élévations conservées s’avérant dans ce domaine limité et celui de l’archéologie des sols encore trop peu exploité, bien que ce dernier puisse se révéler éclairant.

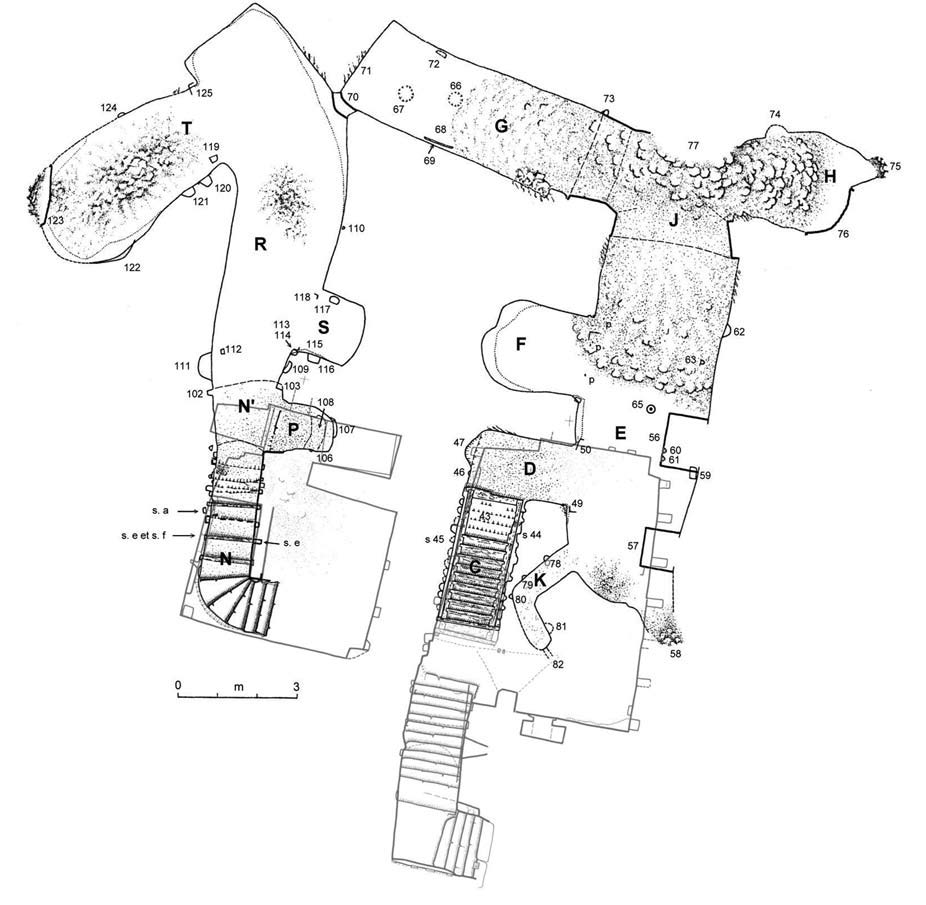

Faire grenier dans l’en bas

L’observation de l’état de surface des sols, des empreintes que ceux-ci conservent et des déchets qui s’y associent est effectivement à même de contribuer à l’approche des modes d’utilisation des espaces de la maison. Ainsi, au-delà de la confirmation du choix qui pouvait être fait de loger en rez-de-chaussée les réserves alimentaires et notamment les grains, l’étude du sol d’un des ostals fouillés à Bergerac, Grand-Rue, permit d’acquérir l’un des premiers exemples disponibles relatifs à la manière dont pouvait être utilisé, dans ce domaine, l’en bas d’un immeuble étagé répondant à un type certainement courant dans le bâti des agglomérations du Sud- Ouest des années 1300-1400 (38).

À la différence du stock découvert dans la salle basse d’un ostal voisin qui paraissait avoir été simplement conditionné en tas ou en sacs (fig. 7), les grains entreposés dans celui-ci l’étaient à l’intérieur d’une structure spécifiquement aménagée pour cet usage. Élevée en pan de bois, planchéiée au sol et dotée d’une porte, le volume de celle-ci devait se percevoir comme celui d’un édicule singulier dans les 65 m2 non cloisonnés de la salle arrière de cet ostal spacieux qui comptait encore, en effet, côté rue, une seconde salle basse d’environ 40 m2 dans laquelle se tenait l’escalier conduisant à l’étage (fig. 8-9, état II). Celui-ci se développait sur la totalité de l’assiette de la bâtisse, comme en témoigne, dans la salle arrière, l’existence d’un pilier destiné à supporter sa poutraison. Très certainement s’y trouvaient situées les pièces à fonction d’appartement dont l’une bénéficiait vraisemblablement du confort de disposer de latrines. Les déchets de faune et de vaisselle brisée mêlés aux rejets collectés par la fosse de cet équipement qui servait aussi manifestement de poubelle (39), suggèrent, s’ils furent bien évacués depuis l’étage par un conduit que, dans les pièces hautes, on mangeait et peut-être même cuisinait. Sentiment que renforce l’extrême rareté d’inclusions de déchets culinaires, et de mobilier en général, dans le sol des salles de rezde- chaussée, dont le grossier revêtement de terre battue chargé de graviers ne laissait par ailleurs apparaître aucune trace de foyer. C’est donc dans cet en bas resté à l’écart des pollutions domestiques ordinaires qui marquent si nettement le sol des salles à vivre, qu’apparaissait sous la forme d’un organe architectural autonome le grenier de l’ostal.

Illustrant qu’un stockage des grains en rez-de-chaussée pouvait être préféré à un emmagasinage sous combles, y compris pour des quantités importantes, ce qui était peut-être ici le cas au regard de la capacité de la structure conçue à cet effet, l’insertion de ce module d’entreposage dans l’espace unitaire de la salle arrière de l’ostal révèle, également, la mise en oeuvre d’une solution d’isolement ouvrant à la possibilité d’une exploitation partagée de cette portion du rez-de-chaussée. Ce qui tend à suggérer, comme on le suppose pour bien des locaux bas d’immeubles urbains à étages, une vocation multifonctionnelle de cette vaste salle. Probablement en était-il de même de celle de l’autre donnant sur la rue, dont le sol, également dépourvu de souillure, évoquait plutôt celui d’un entrepôt, d’un atelier ou d’un local commercial que celui d’un espace de vie domestique.

En donnait pareillement l’impression l’état de surface du sol de la plus grande des trois pièces basses que comptait initialement l’ostal, avant qu’intervienne sa réédification en maçonnerie de briques à la charnière des XIIIe et XIVe siècles (fig. 8-9, état I, pièce 1). Mais, dans sa configuration primitive, les deux autres pièces de plainpied situées sur sa partie arrière remplissaient, en revanche, des fonctions spécifiquement liées à la dimension proprement domestique de l’habitat. S’y trouvaient en effet au centre de la plus vaste, une plaque foyère et, contre sa paroi ouest, un puisard d’évier révélant que s’y tenait la cuisine, ce que confirmait aussi le spectre des déchets inclus dans son sol de terre battue maintes fois rechargé. Dans l’épaisseur de celui-ci les traces des rétablissements successifs de la plaque foyère, dont l’emplacement varia légèrement, attestaient par ailleurs que telle avait été constamment la fonction de cette pièce avant que l’ostal ne soit reconstruit. Nul indice n’éclairait par contre précisément la vocation donnée à la petite pièce qui la jouxtait (fig. 8-9, état I, n° 5). Seules les faibles dimensions de celle-ci et la subordination de son accès à la pièce foyère incitent à formuler l’hypothèse qu’elle pût servir de resserre (40).

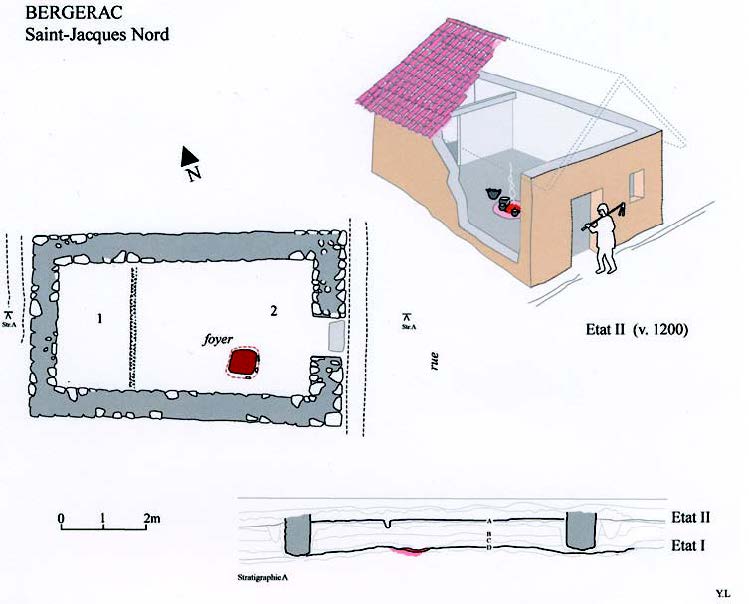

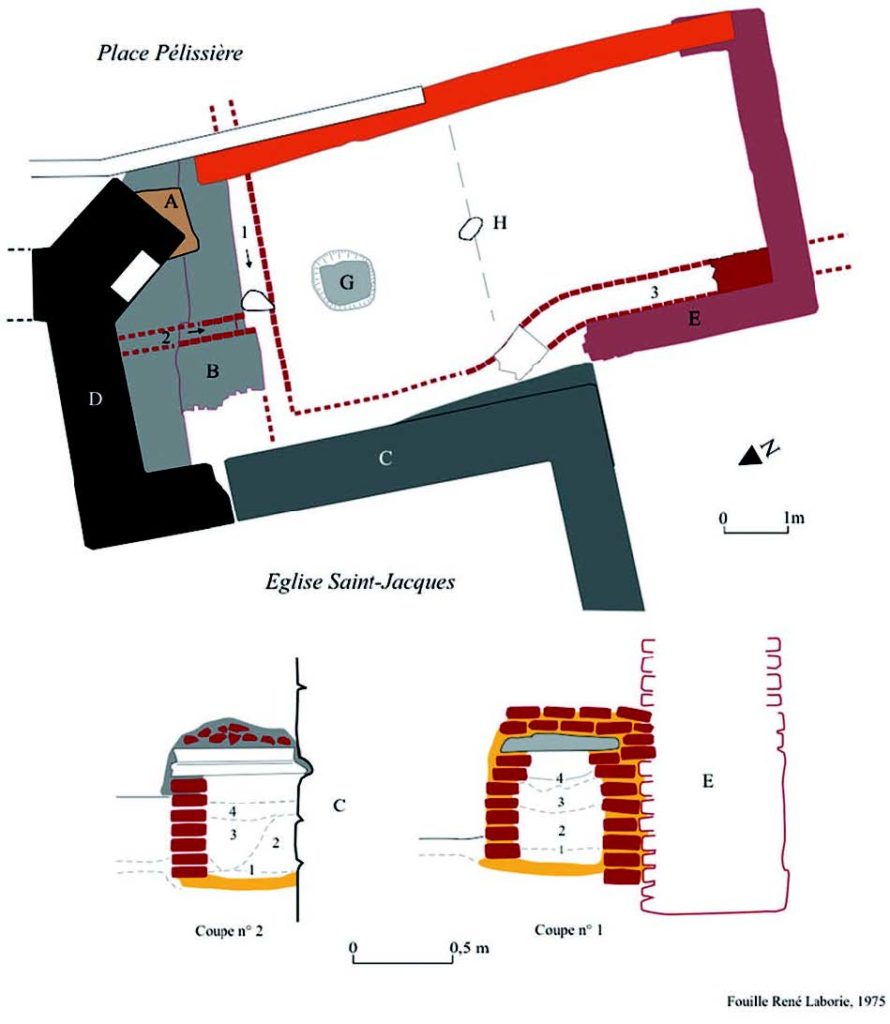

Appentis de stockage, souillardes et celliers

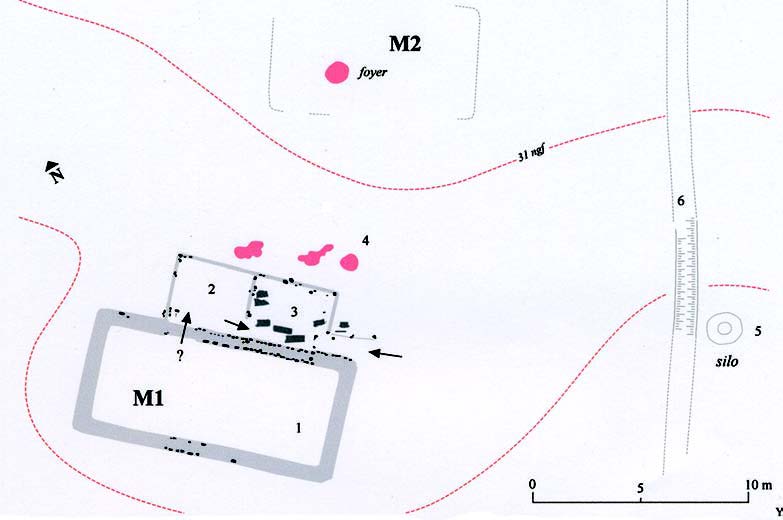

Dans l’état I de l’ostal dont on vient de parler, l’ensemble formé par les deux pièces arrière ne va pas sans rappeler le mode d’agencement des habitations de type élémentaire rencontrées dans les horizons chronologiques contemporains de la première phase d’essor du bourg castral de Bergerac. Se distinguant peu des maisons du plat pays – tout au plus avaient-elles une couverture de tuiles et non de chaume ou de bardeaux et parfois des parois de pierre au lieu de terre, telle que l’atteste la comparaison de l’une d’elles, découverte quartier Saint-Jacques, à une autre mise au jour paroisse de Creysse (41), un peu en amont de la ville –, ces modestes habitations présentaient en effet une structuration bipartite associant, dans un plan quadrangulaire, d’un côté une pièce foyère, de l’autre une pièce paraissant plus particulièrement vouée à l’entreposage des réserves (fig. 10, n° 1). Dans l’état initial de l’ostal dont il est ici question, le volume arrière qui abritait sa cuisine – que l’on suppose en forme d’appentis venant s’adosser au corps principal, dans lequel se tenait la vaste salle de plain-pied que surmontait probablement un étage d’appartement – paraît ainsi avoir repris ce principe dans le contexte d’un habitat agrandi au sein duquel la salle foyère n’était plus l’unique lieu de vie (fig. 9, état I). Et ne faut-il pas voir dans la petite pièce qui jouxtait la salle foyère de cet ostal des années 1250 un local pouvant correspondre aux celliers mentionnés dans les inventaires, tel celui qui se trouvait associé à la cuisine de la domus de Vital Galtier à Toulouse, dont un acte de 1243 laisse par ailleurs comprendre que, dans cette domus, le couple cellier-cuisine occupait, comme c’était le cas dans l’ostal bergeracois, une situation externe au corps de logis qui incluait « l’aula de pierre et maison ». À Bergerac, un autre exemple archéologique illustre encore une telle disposition dans une maison contemporaine des années 1200-1250, cons- truite à l’ouest de l’église Saint-Jacques (fig. 11, M1).

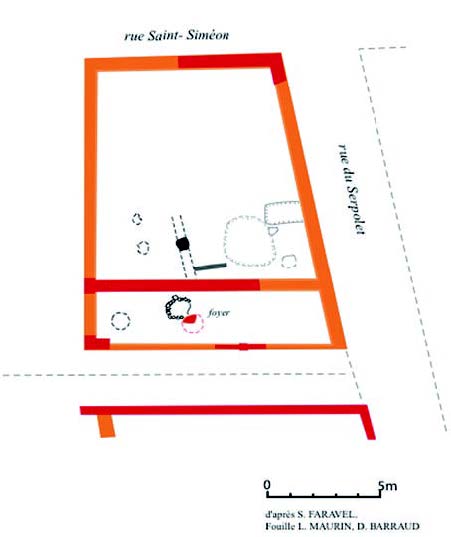

Ce positionnement de la cuisine et/ou du cellier dans un volume annexe au corps de bâtisse principal se rencontre aussi à Bordeaux. Sylvie Faravel le distingue dans les vestiges de l’ostal que tenaient les Castillon, vers 1380, à l’angle des rues Saint-Siméon et du Serpolet. Contre la façade arrière du corps de pierre de celui-ci, qui incluait sans doute un étage d’appartement au-dessus d’une salle basse faisant apparemment office de communs, un appentis abritait là encore, presque en son centre, un foyer de cuisine ouvert (fig. 12) (42). S’ajoutant aux capacités de logement de la salle basse de l’ostal (43), la surface de cet appentis-cuisine était assez vaste (25 m2 ) pour envisager qu’il ait pu également servir pour partie de resserre à provisions. Toujours à Bordeaux, les précisions que donne un acte de 1333 décrivant une habitation située à la Rouselle, suggèrent également un agencement assez proche de celui perçu chez les Castillon ou à Bergerac. Rien n’est dit quant à l’emplacement du feu de cuisine, mais la partition des espaces révélée – obradur e sala e cerey dessus mayson – atteste clairement la localisation de l’appartement à l’étage, l’usage professionnel de l’en bas et, sur l’arrière de celui-ci, l’existence d’un cellier. Ici, la seule différence serait que le cellier de l’habitation semble avoir été coiffé par l’étage et par conséquent se serait trouvé intégré dans le corps de l’habitation. Mais Sandrine Lavaud qui cite cet acte dans son enquête sur le vin dans la maison des bourgeois bordelais qui, nous dit-elle, le plus souvent logeaient les barriques de leur réserve dans des celliers de plain-pied et non des caves difficiles à aménager dans un sol mal ressuyé, souligne toujours à propos de ce sujet que, parfois, ces locaux de stockage prenaient bien la forme d’un appentis associé au corps principal de l’habitation (44).

Ainsi, par exemple, apparaissait devant l’ostal de Ramond de Cussac le volume d’une souillarde (sopaduy) servant d’extension au cellier que possédait la maison. Ces volumes annexes, accolés ou non et, peut-être, de construction plus légère, se distinguent aussi dans l’habitat de petites villes. À Saint-Émilion, chez Jehan Grimaud, l’inventaire du notaire en signale deux adossés à la maison. L’un, qualifié de serey, servait à la fois à loger la réserve de piquette (breuvage) et de vin mais aussi de grains et de graisse, l’autre de bûcher – 60 charges de bois de chauffage s’y trouvaient remisées –, et probablement de pièces à pétrir. À Bordeaux, il en était de même de l’emploi des celliers que mentionnent les actes. Ceux-ci étaient loin d’être exclusivement occupés par les pipes et les barriques.Leur utilisation en garde-manger, remise à outillage et peut-être parfois, après les vendanges, de local de vinification – souvent y sont signalées des cuves – l’emportait même certainement sur la fonction de resserre à vin. Malgré une certaine orientation à être cela, les pièces distinguées sous le nom de cellier demeuraient donc des locaux de stockage multifonctionnels. Plus au nord, à Rochechouart en Limousin, on retrouve également au XIVe siècle (1337), à l’intérieur des murailles de la ville, associées aux maisons (domos), des parcelles ou granges où s’accumulaient les cuves, vases et pressoirs (45).

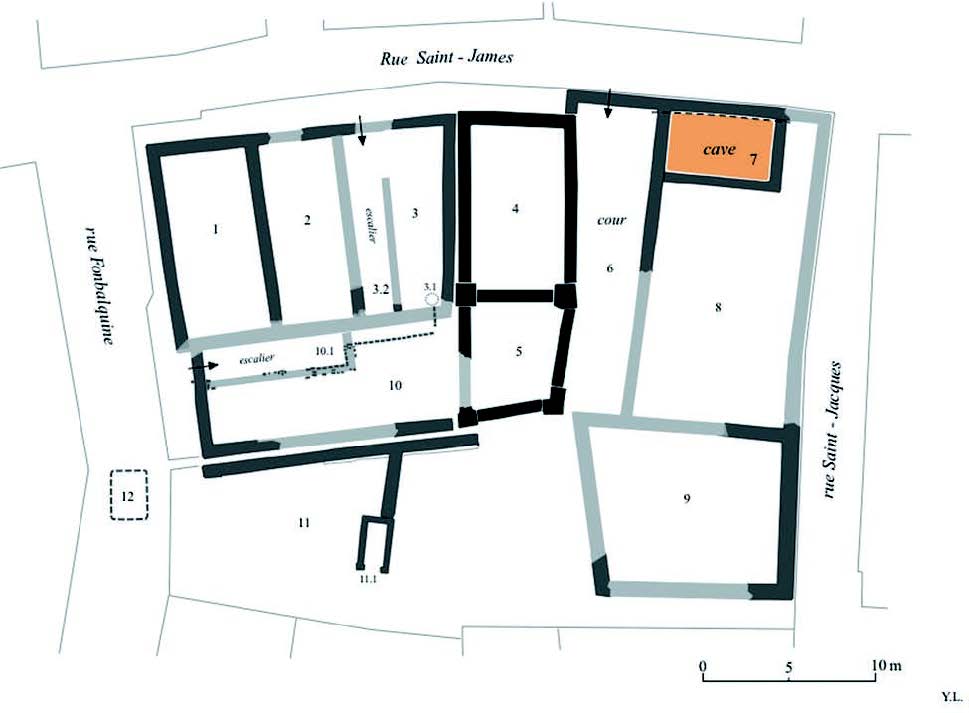

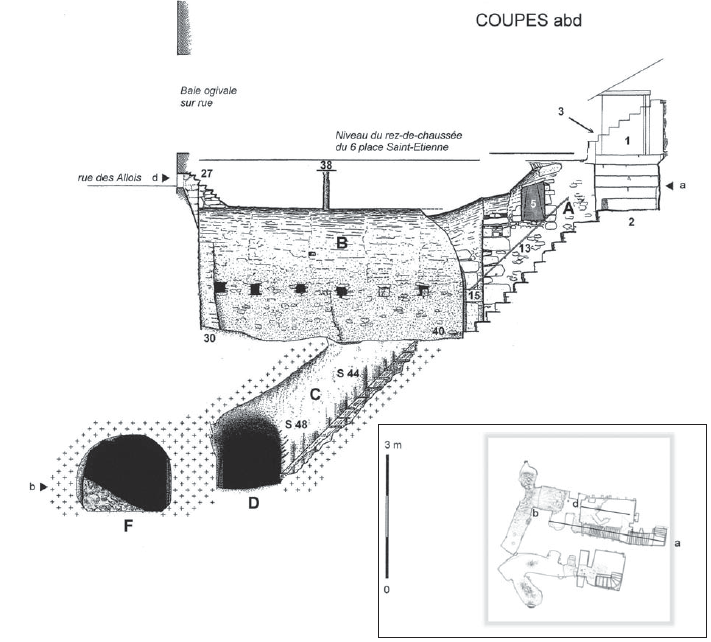

resserres spécialisées que de caves proprement dites. Cela d’autant que si l’on se réfère à l’exemple bergeracois, le programme des immeubles privés n’aurait, semble-t-il, à l’époque médiévale, que très rarement prévu de gagner un niveau en sous-sol, comme tend à le confirmer l’observation des racines de l’îlot Fonbalquine: sur 7 unités d’habitation reconnues, toutes contemporaines de la charnière des XIIIe -XIVe siècles, seule l’une d’elles possédait une petite pièce en excavation (fig. 13, n° 7), dont la possible vocation vient d’être évoquée. Ce local, non voûté, était certainement couvert d’un plancher. Une trappe conduisant à l’échelle d’un escalier de bois devait en permettre l’accès. Sa construction avait été programmée dans le chantier d’édification de l’immeuble qui l’incluait. Mais à la différence des murs de celui-ci, qui étaient entièrement élevés en maçonnerie de grandes briques, ceux de ce local excavé avaient été plaqués d’un appareillage de grès. Dans le mur nord, une petite niche murale pouvait servir à placer un lumignon. Enfin, au pied de ce même mur courrait une petite canalisation destinée à capter et évacuer la circulation d’eau rencontrée lors du creusement du local.

Caves et chais

Il est vrai qu’à Bergerac, de même qu’à Bordeaux, un substratum souvent humide ne favorisait pas le creusement de caves. Toutefois, l’habileté dont faisaient preuve les maçons médiévaux pour se défaire de l’eau qui sourdait – qui s’exprime notamment dans l’aménagement de la « cave » dont on vient de parler – incite à considérer que, dans ces villes, la rareté de celles-ci n’a sans doute pas seulement relevé de la nature du sol.

Comme il en était de celle de Bordeaux, la prospérité de Bergerac reposait, elle aussi, presque toute entière, sur la production et le grand commerce du vin. Mais l’on sait depuis les travaux d’Yves Renouard que les vins produits aux XIIIe et XIVe siècles ne se conservaient ordinairement pas plus d’une année (48) et que, par conséquent ne se posait pas encore la question d’encaver ceux-ci pour les faire vieillir. Là peut aussi se tenir l’une des causes de l’apparent désintérêt des bourgeois bordelais et bergeracois à doter leurs habitations d’un niveau de stockage en sous-sol.

Ne vieillissant pas, le vin médiéval ne se conservait par ailleurs que peu de temps « bon et marchand » ; dès après le soutirage, le vin nouveau se vendait donc au plus vite (49). De fait, lorsque la possession de privilèges le permettait – c’était notamment le cas pour les Bergeracois qui pouvaient ainsi placer leur production en primeur sur le marché britannique (50) – le vin était très vite expédié. Le stockage de celui-ci n’était ainsi que de courte durée là où il était produit. Il en était de même dans les ports fluvio-maritimes où il était chargé. Là, des chays accueillaient le regroupement momentané des tonneaux en attente d’être embarqués. Outre l’accueil de ceux-ci à la fin de l’automne, ces entrepôts assuraient également toute l’année le logement de la diversité des autres cargaisons drainées par les mouvements du trafic maritime et intérieur. Indispensables annexes de l’habitat des marchands – Bordeaux en comptait plus de 350 (51) – ces entrepôts, en forme de hangar aisément aménageable jusqu’au plus près de la grève portuaire, répondaient donc parfaitement aux besoins du grand commerce du vin et du négoce en général, même s’ils n’apportaient pas la sécurité de magasins souterrains.

En revanche, dans un contexte géologique plus favorable à la création de caves, à Bayonne – l’autre grand port après Bordeaux du duché d’Aquitaine des années 1250-1350 –, le traumatisme d’une succession de grands incendies (1258, 1290, 1310) aurait conduit, d’après Élie Lambert (52), à développer le stockage marchand en sous- sol, dans de longs magasins voûtés. Offrant l’avantage d’être plus sûr, aurait-il peut-être été adopté à Bordeaux dès les XIIIe et XIVe siècles, si la nature du substrat l’eût plus facilement permis, bien qu’à cette époque, techniquement, le commerce du vin ne l’ait pas imposé ? Se poser la question revient à se demander si, en

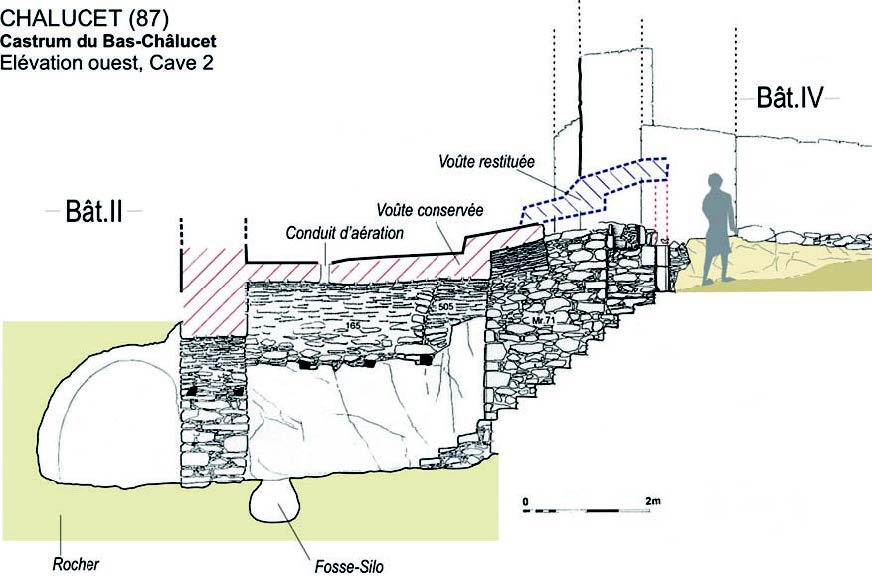

définitive, jusqu’à la fin du Moyen Âge, période où semble-t-il la création de cave devint beaucoup plus courante, l’incidence du milieu physique n’a pas été avant tout déterminante dans son utilisation, tant pour l’entreposage commercial que pour le stockage domestique. Sans accorder plus de crédit qu’il ne faut au déterminisme géographique, comme il en est dans l’espace rural de la fréquence des annexes souterraines qui pouvaient être associées à l’habitat (cluzel) (54), au sein du tissu urbain, celle des caves entretiendrait certainement une étroite relation avec la nature du sol. Tendrait à le confirmer, dans les agglomérations établies sur un socle rocheux, l’association cave-maison, parfois systématique, telle qu’on la constate dans le quartier bas du castrum de Châlucet (fig. 14, 15 et 16). À Périgueux, au Puy-Saint-Front, bourg campé sur une éminence calcaire, la présence de nombreuses caves, à la fois signalée par les textes et la prospection (55), donnerait un autre exemple d’exploitation opportuniste d’un substratum se prêtant au creusement, pour gagner dans la maison l’espace d’un niveau en sous- sol (56). Le phénomène est encore plus marqué à Limoges où, par agrandissements successifs des caves, se sont développés sous la ville de véritables réseaux de salles et de galeries souterraines souvent étagées. Atteignant là une importance qui interpelle, l’archéologie doit dans ce cas adapter ses protocoles pour démêler la complexité de cette architecture qui procède d’abord d’opérations soustractives.

FIG. 15. CHÂLUCET (SAINT-JEAN-LIGOURE, HAUTE-VIENNE), CASTRUM DU BAS-CHÂLUCET. Élévation ouest de la cave 2.

Elle possède la particularité d’être la seule à associer volumes creusés et architectures maçonnées. Dessin P. Conte et D. Ségalat.

L’utilisation du sous-sol dans l’urbanisme médiéval reste un phénomène encore peu étudié et toujours difficile à appréhender. Alors que certaines villes livrent des exemples nombreux encore conservés (57), l’examen des sources écrites, qui ne sont pas totalement muettes à ce sujet, pose régulièrement des problèmes d’interprétation du vocabulaire utilisé pour désigner les espaces souterrains de la maison médiévale et reste bien souvent très évasif au sujet des fonctions que remplissent les cavités souterraines. Dans ce domaine, l’archéologie sédimentaire et celle du bâti, demeurent quant à elles encore peu développées malgré quelques progrès récents. Il est vrai que la morphologie même des vestiges ne facilite en rien une approche archéologique dont il resterait d’ailleurs à dessiner les protocoles d’étude (58).

Au-delà des aspects formels liés à l’architecture (59), les réseaux plus ou moins développés de cavités urbaines soulèvent un triple questionnement: celui de la datation des monuments, celui de leurs fonctions, enfin, celui de l’évolution au cours du Moyen Âge et de l’Époque moderne des systèmes souterrains. Quelques cas récents et inédits permettent d’illustrer, pour partie, de telles problématiques.

Conséquence des limites posées par la densité de plus en plus importante de l’habitat à l’intérieur des enceintes urbaines au cours des XIIe -XIIIe siècles, la création de caves souterraines devient, dès cette époque, l’un des moyens d’expansion des espaces utiles à la maison. À Limoges, par exemple, de nombreuses caves ouvrant sur

la rue apparaissent dès cette époque (fig. 17 à 22). Le phénomène a d’ailleurs été suffisamment important pour que des réglementations voient rapidement le jour dès le XIIIe siècle limitant le creusement de cavités sous l’espace public (60). Les sources écrites mentionnent également, dès cette époque, la présence de « souterrains » dans

d’autres villes médiévales, comme Solignac, Rochechouart (61) ou Saint-Léonard-de-Noblat (62) en Haute- Vienne ou encore Donzenac (63) ou Servières (64) en Corrèze.

La fouille témoigne aussi, mais de manière jusque-là exceptionnelle, de la part prise par le creusement de vastes cavités au Moyen Âge. À Châlucet, en Haute-Vienne, les recherches menées sur le site du castrum inférieur (65) ont ainsi permis de découvrir et étudier quatre exemplaires de cavités associées à des maisons. De structure relativement simple: vastes volumes excavés dans le gneiss, ces ouvrages intègrent cependant systématiquement des parties maçonnées à la construction soignée, au moins dans la partie en relation avec la surface (trémie et porte). Dans un cas seulement, l’emploi des parties maçonnées concurrence l’excavation du rocher (fig. 15 et 16). Le mobilier recueilli lors de la fouille ne permet guère d’illustrer la destination de tels ouvrages car il appartient le plus souvent à la phase de l’abandon de l’utilisation des cavités. Si le principe du stockage temporaire du vin provenant des nombreuses vignes des environs mentionnées dans les textes peut être retenu comme hypothèse, on ne saurait malgré tout limiter leur emploi à cette seule fonction. Le creusement de ces ouvrages souterrains s’inscrit dans une phase plutôt tardive de l’occupation médiévale du site (au plus tôt à la fin du XIIIe et plus certainement au cours du XIVe siècle), à un moment de densification de l’habitat de surface qui traduit une évolution que l’on peut qualifier de « proto- urbanisation » du castrum. La création des caves se situe donc dans un contexte de conquête d’espaces supplémentaires pour la domus et il est probable que l’on assiste ici au transfert d’activités de stockage variées, jusqu’ici gérées dans la partie aérienne de la maison (66). Cette « multifonctionnalité (67) » des espaces souterrains est également perceptible dans les noyaux urbains qui, au contraire de Châlucet, se sont développés au-delà du Moyen Âge. À Limoges, même si les informations sont encore trop peu nombreuses et qu’il paraît évident que les motivations premières de l’élaboration des cavités répondent en premier lieu à des nécessités de stockage à fin domestique ou commerciale, quelques indices laissent penser à une utilisation à des fins artisanales (68). Dans le cas de cette ville, on peut d’ailleurs légitimement s’interroger sur les lieux de petite métallurgie associée à l’importante activité d’orfèvrerie que connaît la ville depuis le XIIe siècle (69).

Les systèmes souterrains urbains constitueraient donc, lorsque le substrat s’y prête, des espaces à vocation multiple, ce qui expliquerait d’ailleurs le constat que l’on peut régulièrement effectuer sur l’expansion des volumes souterrains au cours du temps, concernant à la fois leur emprise au sol mais aussi leur profondeur et l’apparition de véritables réseaux à l’organisation complexe dont l’existence ne peut se justifier seulement par le souci d’une recherche de nouvelles zones de stockage (fig. 17 à 21).

Le forage et l’utilisation des cavités souterraines en milieu urbain ne se limite d’ailleurs pas à la seule période médiévale, elle se poursuit très largement pendant la période moderne, comme en témoignent les sources archéologiques (70) ou archivistiques (71), période qui ne paraît d’ailleurs pas mieux documentée par les recherches actuelles que les siècles précédents.

En Périgord, des observations similaires peuvent être faites: à Périgueux même, la récente étude de la maison dite « des Dames de la Foi », rue des Farges, montre que l’importante cave située sous l’emprise de la demeure aurait été aménagée au XVIe siècle lors d’une phase de transformation du bâti médiéval (72).

Plus au sud, profitant d’un contexte topographique et géologique favorable, la ville de Belvès intègre un vaste ensemble, quasiment troglodytique de cavités utilisées depuis le Moyen Âge jusqu’à une époque récente, intégrant cette fois-ci des espaces qui ont pu également servir d’habitat.

L’eau

Selon la géologie des sites, l’approvisionnement en eau était plus ou moins aisé. Au sein d’une même agglomération, ses conditions purent varier au cours du temps. On le constate à Bergerac. Outre les captages qui alimentaient les trois fontaines publiques de la ville, de multiples petites sources y facilitaient initialement l’approvisionnement des foyers, ouvrant parfois à la disponibilité de l’eau courante dans la maison (fig. 22) (73).

appartiennent aussi probablement à cette famille d’ustensiles (79). Si telle était bien la nature fonctionnelle de ces cuves (80) – que leur encombrement et leur poids placent à limite de l’objet mobilier –, il est à se demander si leur imposante présence ne pouvait pas conduire, par assimilation, à qualifier parfois de « saloir » le local où elles prenaient place. Les larcins commis chez un fornier du Puy-Saint-Front font en tout cas apparaître ce qualificatif (salinier) pour situer la pièce dans laquelle se trouvait une armoire où une petite voleuse chaparda sept liards (81). À côté de celle des grains et des légumes secs, de vin, d’huile et de graisse, la possession d’une réserve de viande salée devait être très commune dans la plupart des foyers. Sans doute la constitution de celle-ci découlait-elle essentiellement de l’abatage des porcs que beaucoup élevaient chez eux, dans les arrière-cours ou peut-être même dans l’en bas des maisons, que l’on menait également à se nourrir par les rues et au long des fossés de l’enceinte quand, échappant à la surveillance, ceux-ci ne divaguaient pas par la ville.

En guise de conclusion

Engagé avec l’objectif d’approcher les manières d’habiter la maison médiévale et d’étudier les fonctions données aux locaux contenus dans l’enveloppe de ses murs, ce début d’enquête sur le stockage des denrées ne peut déboucher pour l’instant sur de vraies conclusions. Cela parce que, d’une part, la documentation afférente au sujet, que l’on peut retirer des sources archivistiques et des travaux des historiens, n’a été que partiellement dépouillée en raison de sa nature foisonnante et dispersée à l’extrême, d’autre part parce que l’apport de l’archéologie, encore fort réduit, n’ouvre qu’à la connaissance d’un petit nombre de cas dont on ne peut exactement évaluer l’exemplarité.

Ces premières données ne débouchent donc, au mieux, que sur l’émergence d’hypothèses qui appellent à être vérifiées.

La première de celle-ci touche à la question du stockage en silo. Il semblerait que ce mode de conditionnement ait été progressivement délaissé au-delà du plein XIIIe siècle dans les agglomérations les plus urbaines, peut-être d’abord sous l’effet de l’anthropisation du milieu due à la pression croissante de l’occupation, qui n’aurait plus permis de mettre en œuvre ce mode de stockage. Ensuite, privilégiant une conservation longue et particulièrement adaptée à la garde des semences, répondit-il aussi peut-être de moins en moins aux besoins de ménages vivant dans le contexte d’une société de plus en plus marchande où, par ailleurs, progressait le nombre des hommes n’entretenant plus un lien direct avec l’activité agraire.

Mais, dans les villes, l’abandon du stockage en silo ne semble en aucun cas devoir être rapproché d’une perte d’habitude des ménages à constituer et tenir au sein de leurs ostals une réserve de grain, même si tous les foyers urbains n’en possédaient probablement pas (82), comme le rappelle Bernard Chevalier à travers les quantifications connues dans certaines villes. À Reims, par exemple, en 1422, un tiers des recensés ne possédait pas de réserve et 5 % seulement détenait le tiers des stocks inventoriés. Toutefois aussi bien dans cette ville (1422, 1594) qu’à Châlons-sur-Marne (en 1460) ou encore à Carpentras (en 1473), que la période fut à l’angoisse ou au calme réparateur, le total de toutes les petites réserves accumulées par les particuliers au moment des récoltes équivalait à la consommation annuelle de la population, ce qui montre bien toute l’habitude conservée par les urbains – peut-être même, l’attention obsessionnelle – à s’efforcer de détenir chez eux des stocks (83). Les grains panifiables en étaient la plus précieuse composante.

On a ensuite essayé de montrer que pour conditionner ceux-ci diverses solutions pouvaient être envisagées. Les combles aussi bien que l’en bas des maisons, et même à peu près n’importe quelle pièce saine, étaient techniquement susceptibles de satisfaire. Par ailleurs, en particulier pour des quantités domestiques de faibles volumes, la disponibilité d’un mobilier de stockage varié – fûts, jarres, coffres – ouvrait à la totale liberté de loger où l’on voulait leur réserve, permettant de protéger celle-ci et de l’isoler, y compris dans les locaux les plus restreints ou les plus partagés, tel un appartement se réduisant à une unique chambre louée ou un rez-de-chaussée ouvert à tous les mouvements pouvant découler d’une utilisation polyfonctionnelle. Il en était du reste de même pour la plupart des autres denrées même si, naturellement, la disponibilité d’une pièce plutôt fraîche et sombre, comme le sont les bonnes souillardes et les meilleurs celliers, ne pouvait que faciliter la conservation de certaines d’entre elles, telles l’huile, la graisse, les salaisons. À l’exception de la réserve de vin qui pouvait être la plus encombrante, qui était aussi la plus sensible au climat du local où elle se trouvait logée, la quantité de provisions stockées pour les besoins ordinaires de l’ostal n’atteignait probablement pas des volumes imposant par eux mêmes, techniquement, l’obligation de rajouter à un logis normalement vaste, des locaux de stockage particuliers. Sur ce constat, se fonde notre deuxième hypothèse.

Passé l’étape des premières phases d’essor de l’urbanisation, la tendance de la maison à s’agrandir, par le creusement d’une cave, voire de véritables ensembles souterrains, ou par l’adjonction à son corps de logis d’appentis annexes, comme tend à le révéler les quelques cas pour l’instant connus, pourrait donc plutôt résulter d’une adaptation de son architecture à l’affirmation d’activités spécifiques au milieu urbain, c’est-à-dire aux activités artisanales et marchandes qui, même sans toujours atteindre un seuil appelant la construction de bâtiments spécialisés parfaitement distincts des habitations – atelier, entrepôt ou magasin souterrain –, conduisaient la maison à devenir le siège d’une véritable petite entreprise. Et, au lieu de chercher à l’extérieur de ses murs les espaces utiles à l’exercice des activités commerciales, de production ou de rapport (location de locaux), le choix fut peut-être au contraire de gagner ces derniers à l’intérieur de son corps de logis, en rejetant notamment la resserre à provision, et souvent la cuisine, dans un appentis ou un édicule annexe autonome. Les ostals présentant de telles dispositions refléteraient peut-être ainsi un stade d’évolution intermédiaire entre les habitations de type élémentaire, qui se rencontrent aussi bien dans le plat pays qu’au sein des horizons contemporains de l’essor des agglomérations, et la maison polyvalente classique des villes adultes des XIIIe -XIVe siècles, dont la construction releva de programmes ayant appris à rationaliser l’intégration de l’ensemble des fonctions que devait assurer la maison urbaine, pour satisfaire aux exigences des contextes d’occupation les plus denses. C’est-à-dire de programmes qui, basés sur un concept privilégiant de plus en plus l’organisation étagée, réintroduisaient dans un volume unique la totalité des espaces fonctionnels nécessaires à la vie domestique (logement, cuisine, cellier) et à la production (atelier, boutique, locaux destinés à la location), sans toutefois rétablir la promiscuité que purent connaître les activités dans la maison élémentaire, et dont la mise en œuvre ouvrait à la possibilité de répondre aux contraintes du manque d’espace, en permettant d’édifier des unités jointives, dont le bâti pouvait aller jusqu’à occuper l’entière surface des parcelles, entre deux axes de circulation. Mais, dans ces maisons de la ville adulte, déceler les emplacements voués au stockage domestique devient très délicat, voire impossible, car l’organisation de celui-ci n’appelait pas de contraintes assez fortes pour générer systématiquement, au stade de la réalisation du gros œuvre, des aménagements spécifiques. Seule, peut-être, la recherche de conditions de stockage plus sûres (par rapport aux risques d’incendie et de vol), ou plus particulièrement favorables à la conservation de produits sensibles au climat du local où on les entrepose, tels l’huile, les salaisons et surtout le vin, poussèrent les plus riches ostals à se doter de petites pièces totalement ou en partie excavées, avant que ne s’étende l’usage de creuser de véritables caves.

Et, au sein des habitations qui demeurèrent dépourvues de locaux de cette nature, ce n’est probablement que fort lentement au cours de l’Époque moderne que dut véritablement s’affirmer l’usage d’attribuer spécifiquement une pièce au stockage des réserves alimentaires. Les témoignages ne manquent pas révélant qu’au siècle dernier, dans l’habitat des bourgs, perduraient toujours des comportements ménagers anciens conduisant à répartir les réserves de la maison là où il y avait de la place. Ainsi, avant que les modernités introduites dans les campagnes au cours des « trente glorieuses » n’achèvent de révolutionner les habitudes ancestrales, pouvait-on encore trouver des grains ou des légumes secs stockés dans des chambres par ailleurs utilisées pour le repos (84), dans les lingères, avoisinant les piles de draps et de torchons, des pots de confitures, des toupines de confit et de conserves à huile ou encore, dans l’ombre d’un recoin, au fond d’un couloir, sous l’escalier menant à l’étage ou au grenier, parfois même dans une chambre exposée au nord, la barrique de laquelle le maître de maison allait tirer le pichet vin qu’il portait à table.